一、 课程背景分析

(一)社会背景

2020年10月由中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,文件指出要以美育人、以美化人、以美培元,同时习近平总书记提出了美育有 “纯洁道德、丰富精神”的新价值、“提高学生审美和人文素养”的新目标,要深化学校艺术教育的改革,完善课程设置,在义务教育阶段丰富艺术课程内容,在开好音乐、美术、书法课程的基础上,逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程。

在人类音乐艺术发展史上,合唱以其独具魅力的艺术形式,为社会各界所接受。是普及性最强参与面最广的高雅艺术品种之一,广大中小学生从多年的合唱艺术实践中真正感受到艺术的美、和谐的美、生活的美、健康人格的美。感悟个人在艺术小舞台乃至社会大舞台的角色位置,感悟个人对集体对生活的责任,体现了艺术育人的特殊功能。

(二)学校背景

常州市新北区龙虎塘第二实验小学背依浩淼长江,南邻京沪高铁,藻江河畔,沃野环绕,小桥流水争俏,秉承百年的历史积淀。自建校以来,在弘雅课程的引领下,以“典雅、共长、前瞻”为课程实施目标,大力推进艺术课程体系建构,其中龙韵合唱校本课程为艺术类拓展课程之一。同时学校配有合唱专业教师多名、艺术场馆多个,对合唱课程开发及实施有着优质的师资资源及场域资源。

二、课程主要目标

龙韵合唱校本课程的目标立足于依托兴趣,培养学生音乐科学核心素养。在审美感知、艺术表现、文化理解三个方面提升相关的学科关键能力。通过合唱训练、展演、竞赛,感受、体验合唱艺术的魅力,陶冶艺术情操。同时,在合作、实践的过程中,体会团队精神,增强艺术自信,升华美育教育的宗旨。

1.通过对龙韵合唱课程的开发与实施,让学生充分了解合唱的发展历史及相关文化,建立对合唱艺术的学习兴趣。

2.通过对于各种音乐关键能力的训练及培养,强化学生学科素养的养成,对建立合唱能力奠定基础。

3.通过各类合唱实践活动,增强学生的表现力、自信心,让学生拥有健康的人格。

4.通过在合唱队中的集体生活,能建立合作的学习模式,增强学生团队协作能力与团队精神。

三、课程内容与具体实施

(一)实施方案

1.课程实施时间:周一校本课程时间2:55-3:55。

2.课程实施对象:3-5年级,有一定能力基础,对合唱感兴趣的学生。

3.课程实施组织形式:走班制,40-50人组成一个班。

(二)具体内容

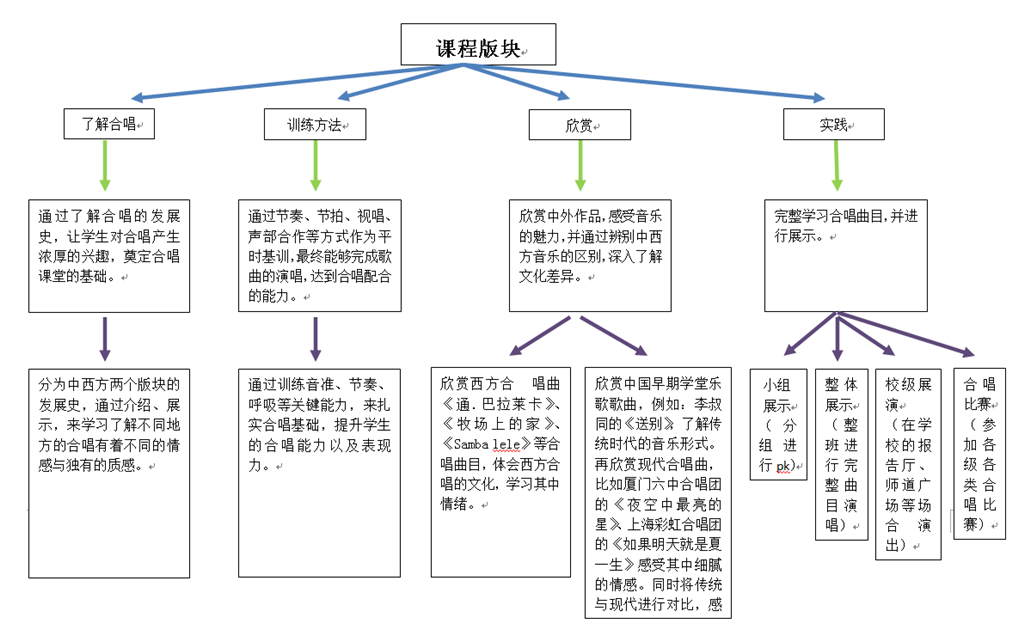

依据课程内容,从合唱文化、合唱训练方法、合唱在中西方发展阶段及现状,到学生的实践与体验为板块,进行课程框架的整体设计,创新合唱教学理念,加强学生对音乐作品的赏析与学习,增强对合唱艺术的认知。同时通过在小组合作、团队合作、艺术展演上培养学生的积极性和自信心。发展学生个性特长,提高学生音乐审美能力的同时,培养实践,合作等综合能力,陶冶高尚的情操,提升学生综合素质。

四、课程实施

(一)课堂中序列培养合唱能力

合唱课程是整个艺术课程为为课程载体,辅以针对相关能力培养的一种教学课程。根据合唱的相关关键能力,在每周一小时的课程教学中,根据关键能力特点,进行序列能力的培养,在能力建立的累进过程中,不断完善学生合唱能力的培养。同时,其能力储备以后,学生能在相关艺术课程中有效应用,达成学以致用的目标,贯通能力体系,使学生完整、充分却又不被割裂的课程学习体验。

(二)融合相关艺术活动的实践体验

打破课程与活动的壁垒,探寻合唱课程与相关活动之间的衔接,形成综合融通的艺术实践体验。在学校期初课程展示、艺术节活动、学校大型展演活动、中小学艺术比赛以及社区、教育局的展演活动中,让学生走出课堂,深度参与各类艺术实践活动,丰富学生学习与体验的方式,提升学生艺术自信、以及人格魅力。如走进街道组织的环球港幸福生活活动、参加常州市教育局烈士纪念碑活动、参加常州市中小学合唱比赛获一等奖等,都是让学生通过丰富的体验,获得成功与自信的过程。

(三)开发多元学、评一体的学习方式

在整个课程实施的过程,不仅关注学生课堂中的学习方式,更探索多元的学习路劲。在QQ群中,以打卡的方式,对课堂学科内容进行巩固、扎实。倡导学生以“玩伴团”的方式,进行协作完成作品,构成小组学习模式。同时开发多媒体资源,鼓励学生将作品发至公众号、各类音乐媒体进行展示,以获得更多社会评价,促进学生学习的内驱力。

五、课程评价

《龙韵合唱》校本课程树立“评价即学习”、“评价即研究”的观念,贯彻本课程目标,充分发挥评价的三大功能:定向、激励及调整功能;以评价促进学生全面发展,引导学生树立正确的学习观。

学生评价:根据本课程的特点,每节课进行“成果”(演唱)评价,同时对学生进行学期综合性的星级评价,侧重于学生在活动过程中的技能层面、文化层面、素养层面、情感态度层面,设计科学合理的星级评价维度,同时加入自我评价、他人评价、教师评价,以及个别评价与集体评价相结合,促进学生多元、多层面的发展,为决策提供有效信息,完善教学管理,推动校本课程的建设与发展。

2.课程评价:为有效地促进本课程的推进与发展,学校每学期末会进行学期课程评估,总结提炼有效做法和成功经验、开展交流、推广与展示活动。

六、校本课程建设经验

为了确保校本课程能够有序、有效地进行,学校必须采取相应的课程管理措施,这些措施包括组织设置、制度建立和师资培训等方面,并提供强有力的行政支持。

(一)构建高效的组织机制

建立校长为项目推进第一责任人,成立以课程中心为主要推进工作小组,进行课程建构与顶层设计,指导老师为具体课程实施责任人,形成学校课程管理网络。

(二)加强相关课程的师资培训

广阔的生活时空是学生学习的主环境,相应的师资培训尤显重要。我们采用“多渠道并举,多举措加强人才队伍建设,校内外结合”培训师资,聘请专家指导、“团体合作,协同教学”,定期安排时间进行教研活动以强化校本培训。

(三)形成评估改进机制

学校每一月一次课程实施评估,每学期末进行学期课程评估,总结提炼有效做法和成功经验、开展交流、推广与展示活动。

(四)提供必需的设备与经费支持

对于课程资源的开发与建设、教师培训与对外交流等提供经费保证。此外,我校专项打造“合唱教室”,配备各项专项设施与器材。同时校报告厅、校师道广场都为孩子们创造了良好的展示环境。

七、校本课程建设成效

从学校、教师、学生等角度阐述;在表述成效时,特别是对于教师成长与学生发展,建议采用数据、调研访谈等实证性表述方式。

(一)形成了有效的训练方法

合唱是一种音乐关键能力综合性的一种表演艺术,包括识谱、节奏、歌唱能力、听辨能力等,因此在呼吸训练、发声训练、共鸣训练、音准训练、和声训练等方面,在实践过程中不断的进行探索与研究,总结了相关训练的方法与策略,促进了学生关键能力的形成,为达成课堂合唱训练的目标有效推进。同时在合唱指挥技巧、方法等都逐步趋于成熟,能达到合唱的训练、表演要求。

(二)促进了师生的素养提升

在合唱校本课程实施的过程中,明确了教学目标,在课程实施、评价的活动中,提升教师专业能力及专业素养;在教学实践的研究过程中,从基础理论转向实践操作模式,更加注重学生在核心素养、关键能力(唱谱、节奏、歌唱能力、欣赏能力等)等方面有效培养;丰富教学实践模式,提高教学能力,以及在教学策略应用和可操作性的课堂评价等方面,都有整体提高。学生通过各种展示性、创造性的艺术实践活动中,提升学生个人艺术表现力、提升了班级团队的精神风貌,培养团结协作的精神。在2021年市、区中小学艺术节合唱比赛中获得一等奖、特等奖,老师被多次评为优秀指导奖。

(三)建构了合唱课程评价体系

教学评价作为检验教、学、评一致性背景下的合唱教学成果的重要环节,也是检验教学目标设定是否完成的重要方式,必须与学习目标相匹配。基于学生课堂合唱关键能力及音乐核心素养为指标,结合学生艺术实践活动的参与与体验为参数,建构“四位一体”的综合性(基础知识、合唱关键能力、艺术实践、艺术创造)、导向性、发展性的评价体系。教学评价以学生过程性、综合性以及长程性发展为重心,强调学生个体与团体、个体与整体的一个学习动态生成的过程。

(四)丰富了学生艺术培养下的精神生活

通过学生参加校内课程、校内活动以及社会活动,丰富了学生的各类艺术体验与实践生活。通过多媒体平台的交流互动,更加拓宽了学生的艺术场域,通过合唱这一艺术媒材,延展了学生的艺术界域与交流方式,开阔精神生活,更深化了对学生美育培养的育人功能与价值。

八、仍然存在的困难或问题

(一)需优化课程体系的整体规划,做到整合融通

合唱校本课程在实施过程中,没有体系的教材,在校本化制定的实施方案与教学框架中,相对缺乏课程的体系性与科学性。还需更合理的安排教学媒材与能力训练之间的融通与整合,为助力学生建构能力有帮助。同时但是合唱能力一种不断内化和积累的过程,是需要一定的练习量才能达成目标,因此在课时安排方面还需结合学生的情况,进行动态调正与补充。因此,在课程顶层设计与课时安排中,还需进一步的整合与融通性的思考,进行整体规划。

(二)需对学习更科学有效的教学方法,促进教学效果

合唱是技能型的艺术,在教学过程中有大量的练习,但是如果练习量较大的情况下会造成学习方法的枯燥与乏味,学生兴趣会降低。因此,教师在实施过程中,还需多学习、多总结、多思考,打开教学思考,探寻更多元化、个性化的学习方式,促进教学效果。

(三)需进一步优化学、评方式,提高学校效果

当下,网络媒体越发强大,辐射范围广泛,可以结合当下热门的媒体手段,拓宽艺术审美的传播与普及,将学生的优秀作品通过公众号、抖音、校园网等媒体进行展示,既能提供新的展示舞台,同时更好做到的合唱艺术的宣传与辐射,让更多的学生乐于参与音乐艺术的实践与学习中,丰厚艺术培养的价值。