党的二十大报告中指出:全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信。为引导少先队员增强对家乡的归属感和认同感,体会新时代赋予少先队员们的光荣使命,树立强国有我的决心和信心,四6中队在辅导员许逸超老师的带领下以少儿玩伴的形式走进篦箕巷,开展红领巾寻访活动,努力传承优秀传统文化。队员们在做中学,在学中悟,学习二十大,争做新时代好少年。

探寻毗陵文脉

文明遗址大运河承载龙城千年历史,随着运河的几次扩建改道,“百舸争流忙漕运”的繁忙景象没有了,如今的大运河以一种安静的姿态融入常州人的生活。队员们刚走进篦箕巷,就被码头上的皇华亭吸引,走近看,亭内有一古碑,上刻有“毗陵驿”三字。讲解员吉爱国告诉队员们:常州在汉代时称作“毗陵”,因此这里的驿站叫做毗陵驿,明朝正德十四年起,毗陵驿便设于此。毗陵驿是古时供传递公文的差役和官员途径本地时歇宿、换马的住所。到了清代乾隆年间,毗陵驿也被称为皇华馆,因此大码头旁也就有了皇华亭。

诗词爱好者小谢更是现场解说,明代诗人吴宽曾在南京乘舟返故乡长洲时,夜泊毗陵驿畔古运河,写下《宿毗陵驿》。

中队长何安妮也争当解说员补充道:毗陵驿是常州历史上最著名的驿站,是旧时常州仅次于金陵驿的大驿站。《红楼梦》中贾宝玉与贾政最后一别便是被安排在毗陵驿处的文亨桥顶,可见毗陵驿在当时就具有一定的知名度了。

解密常州梳篦

古时候,篦箕巷家家户户都以制作梳篦为生,每当日落西斜,篦箕巷内家家店里挂着宫灯,个个工场悬着照灯,常常彻夜不灭。入夜,游人如织,都是为了采买梳篦而来。篦箕巷的名字也因此而来。

虽闻“扬州胭脂苏州花,常州梳篦第一家”,但现在篦箕的使用率不高,队员们对此也知之甚少,于是队员们便以少儿玩伴团形式走进梳篦博物馆,深入了解梳篦的用途、发展历史等相关知识。

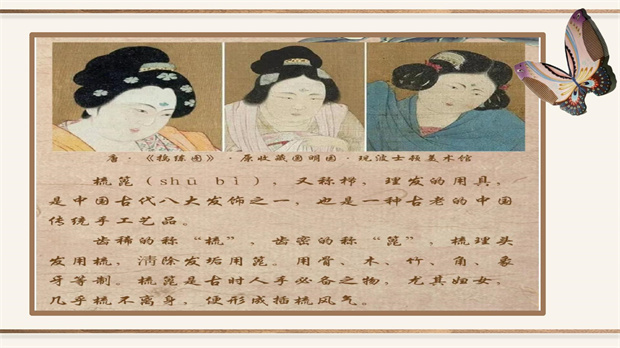

历史起源

梳篦,即梳子和篦箕的合称,又称栉,是中国古代八大发饰之一,也是一种古老的中国传统手工艺品。齿稀的称“梳”,齿密的称“篦”,梳理头发用梳,清除发垢用篦。梳篦是古时人手必备之物,尤其妇女,常把精美的篦箕插在发髻上当作发饰。

木梳始祖为赫连。制篦业始于春秋战国时期,其始祖是陈七子,常州梳篦其制作技艺形成于魏晋时期,至今已有1600多年的历史。昔为宫廷御用珍品,固有“宫梳名篦”之誉,亦为“常州特产”。

工艺流程

常州梳篦制品主要包括梳篦和木梳两个种类。梳篦也称“篦箕”,以毛竹、牛骨、生漆等为原料,经七十三道工序制成;木梳以黄杨木、石楠木为原料,整个生产过程由28 道工序组成。无论是梳篦还是木梳,通常都以雕花、描花、刻花、烫花、嵌式五种工艺进行装饰。

队员们去白象梳篦厂车间体验了手工开齿,这看似简单的工序实则并非易事,师傅们每天需要重复同样的动作上万次,齿子之间的间距小到用毫米来衡量,一旦疏忽整把梳篦都废了,描花的工匠师更是在方寸间进行创作。在工艺师的讲解和手把手的教导下队员们成功绘制了属于自己的木梳。

传承与创新

常州梳篦取材精良,由天然材料制做而成,经常使用,有缓解头痛、醒脑、聪耳、明目的保健效果。造型美观,制作精良,具有独特的民族风格,是家居必备的日常用品和馈赠亲友的上佳礼物。2008年6月7日,常州梳篦经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

常州民谣云:“宫梳名篦,情同伉俪,延陵特产,花开并蒂”,常州梳篦在生成和发展的过程中揉合日用品、工艺品、装饰品种的特点,不断推陈出新,使梳篦成为富有民族传统风格和艺术魅力的日用工艺品。

看着这各式各样的木梳,同学们也忍不住当了一回设计师。

一次探寻毗陵文脉之旅,一次梳篦制作体验,让队员们切身感受到优秀传统文化带来的惊奇和慨叹,理解了非遗物质文化传承的意义,增加了对家乡的热忱和自豪感。这些经典诗词、非遗传承都是中华传文化的瑰宝,我们应当保护好、传承好、利用好,努力成为历史文脉传承人。

撰写丨许逸超

摄影丨许逸超

审核丨黄汝群